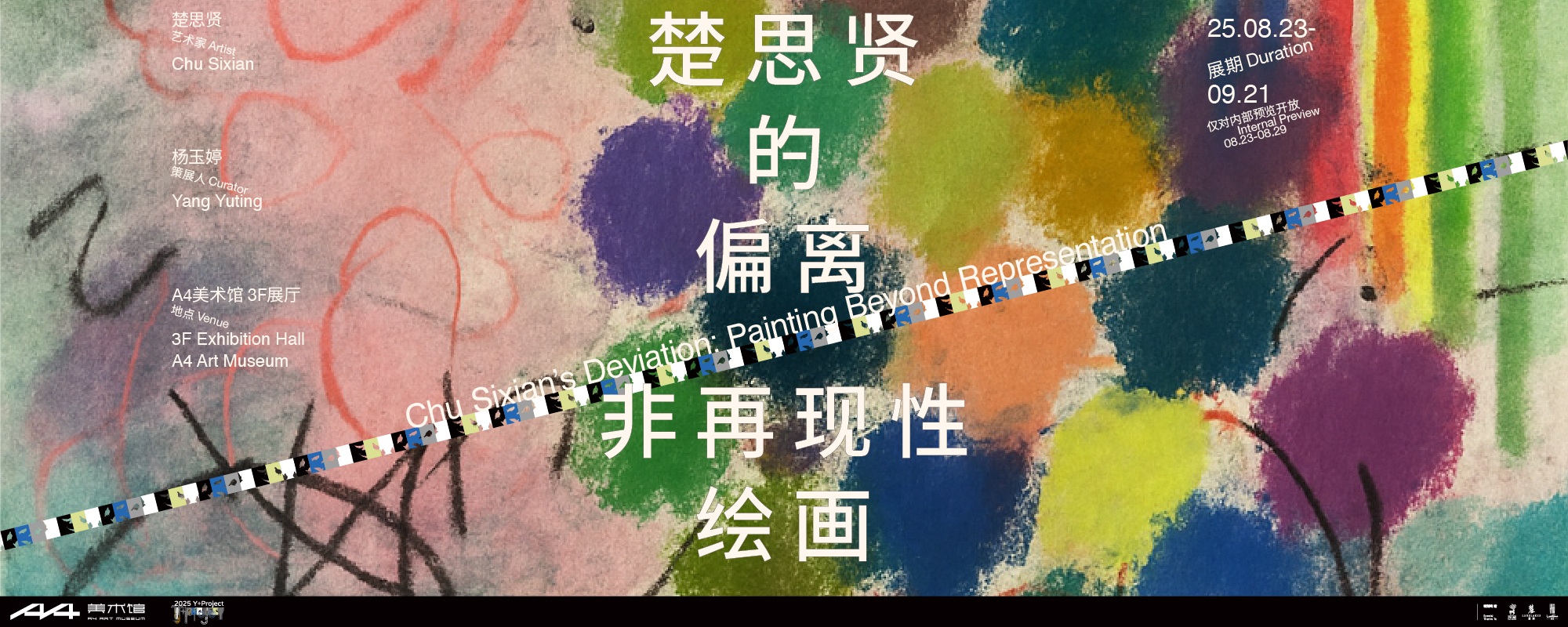

楚思贤是一位画家。他在意大利完成六年的绘画学习后,回到中国在四川持续六年绘画创作至今。贯穿楚思贤这十二年的学习与创作的两个主要问题是:“绘画是什么?”和“当今绘画的意义是什么?”

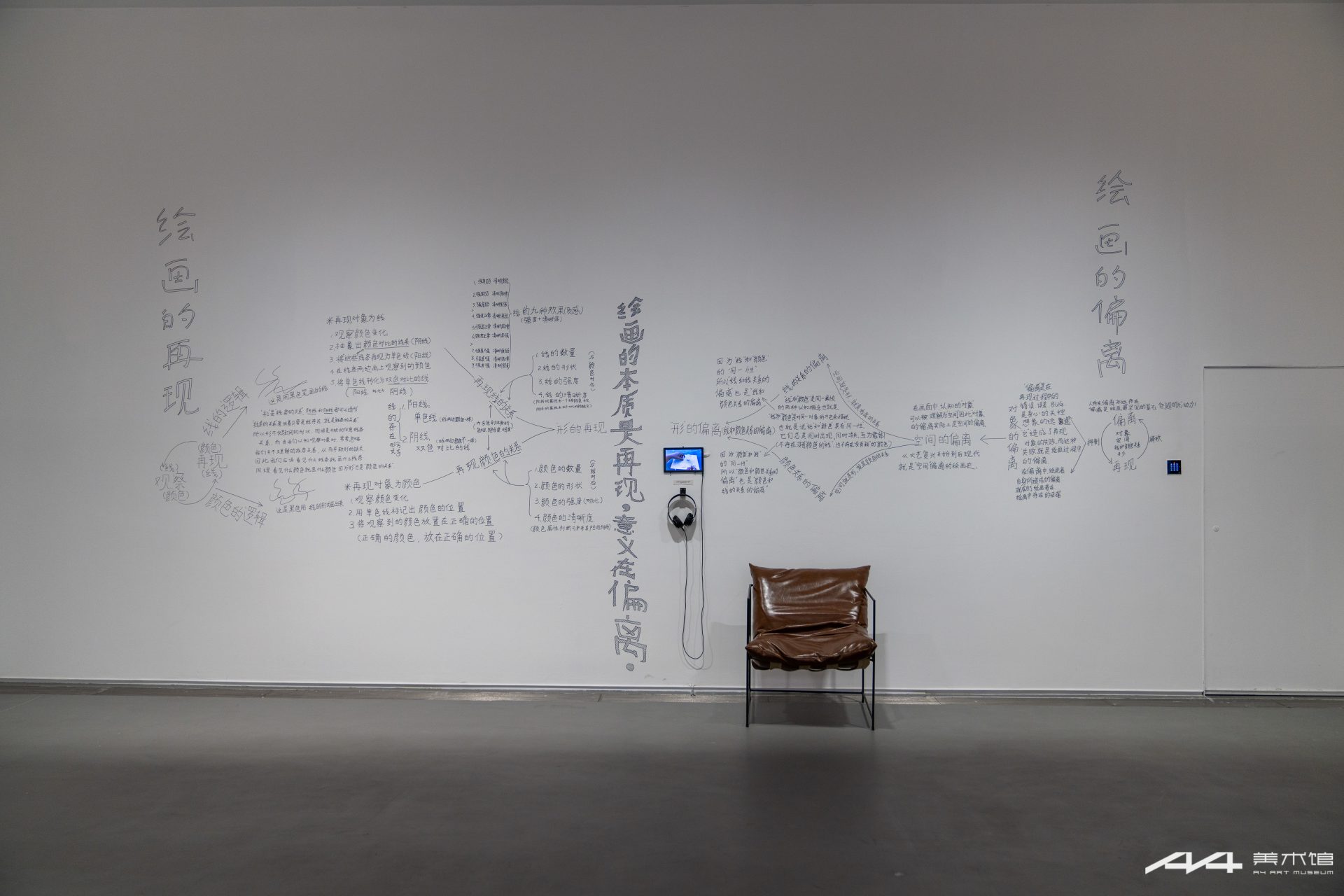

楚思贤思考这两个问题,并构建了一套自己的绘画认知体系——绘画的再现与偏离——来回应。他所说的“再现”,是指绘画的人在构建图像时,通过“颜色与线条”去模拟对象。值得注意的是,这与常见的通过“点、线、面”去构建图像的方式不同;“偏离”指绘画的人在呈现一个图像的过程中,因个体的观察方式、身体操作和认知结构等的不同,构建出来的图像与描绘对象之间的差异。例如,任何两个人绘画同一个苹果都不可能完全相同。

当楚思贤意识到“只要掌握技术,便可再现任何图像”时,他开始将注意力转向那些无法被技术控制的部分——在绘画过程中那些不可避免的、不可抑制的、个体性的“偏离”。正是这种“偏离”,才使得绘画不是复现图像的工具,而是“人”在画面中得以存在的方式。

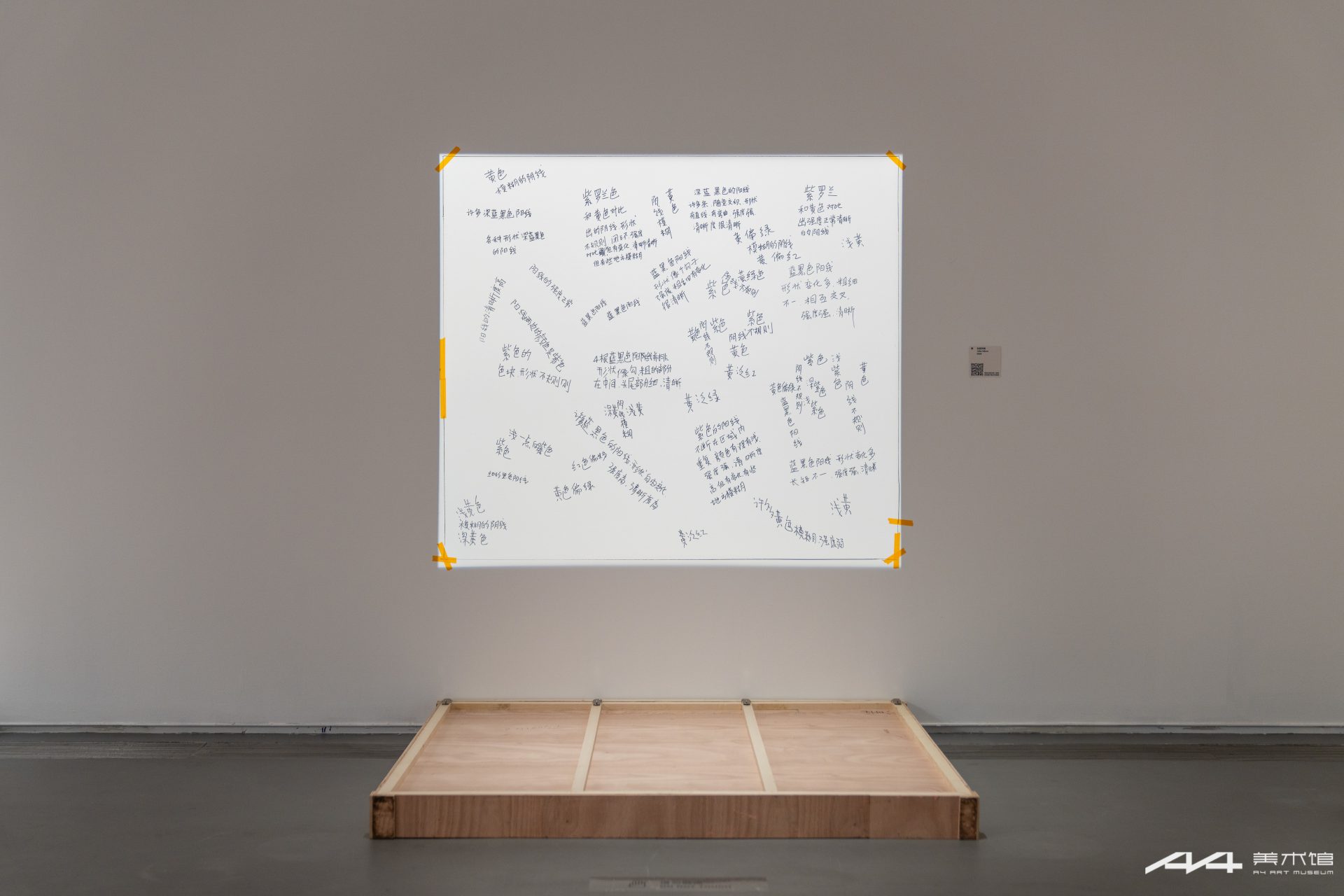

此次展览所有的作品都围绕着以上“再现”与“偏离”两个核心概念展开。进入展厅时,观众首先会看到大大小小的物流箱与在空白画框内书写的文字,可能会随之产生困惑——这不是一个画家的展览吗?楚思贤将画封藏在了运送它的物流箱之中,运用对于“颜色与线条”的文字描绘去“再现”这幅看不见的作品,这迫使观众站在绘画的人——楚思贤——的立场,以艺术家创作的方式去主动想象这幅看不见的画。艺术家希望,当观看者尝试转变为绘画者时,可以反思在当下观看者的审美主导着绘画的情况下,是否使得绘画者自身的主体性被抑制,进而沦为技术性的绘画工具。

进入展厅内部的更小空间后,观众会看到更具体的画作。当从一幅巨大的画布背面穿进空间时,会看到楚思贤在践行他的“再现与偏离”理论下发展出的两个画面形式:画面的三分形式、线条与颜色的分离形式。展览还包含两个风格鲜明的合作空间,分别是楚思贤与涂鸦写手NIT以及当代水墨艺术家王叔重展开的合作创作。在这两个系列中,楚思贤将他关于“再现与偏离”的绘画方法,分别与两种强烈的视觉传统——来自“西方”的涂鸦和偏“东方”的水墨——相结合,尝试探索绘画和涂鸦、写与画之间的一种可能;试图回应当今中国画家的文化状态,和尝试寻找一种个体的文化主体性的努力——在全球化与地方性的拉扯之中,中国艺术家该如何建立自己的表达方式;在技术高度发展、图像泛滥的时代背景下,绘画如何继续生长。

除了画家以外,楚思贤另外一个被更多人所知的身份,是作为freemann的自媒体博主。自2020年起,他便开始在网络上持续发布大量以“理解绘画”为目的的严肃讨论视频,希望让自己构建的对绘画的理解——试图呈现一种由个体出发,构建绘画本体的非再现性绘画路径——被更多人看见。在楚思贤的自媒体页面与个人简历对自己的介绍中,开头的一句话始终是:“一个构建当下绘画勇气的工作者”。

文/杨玉婷